【創作】短編ホラー「窓の外の声」

マンションの三階に越してきたのは、梅雨が始まる少し前だった。古いけれど広さの割に家賃が安く、通勤にも便利。部屋からは隣の団地のベランダが見える。そのベランダには、常に洗濯物が干されている。人の気配はあまりないが、生活の痕跡は確かにある。

引っ越して三日目の夜、私は窓を少し開けて涼しい風を入れながら眠っていた。耳に届いたのは、かすかな囁き声。最初は隣室の住人が電話でもしているのかと思った。しかしその声は、はっきりと私の名前を呼んでいた。

「……ミサキ」

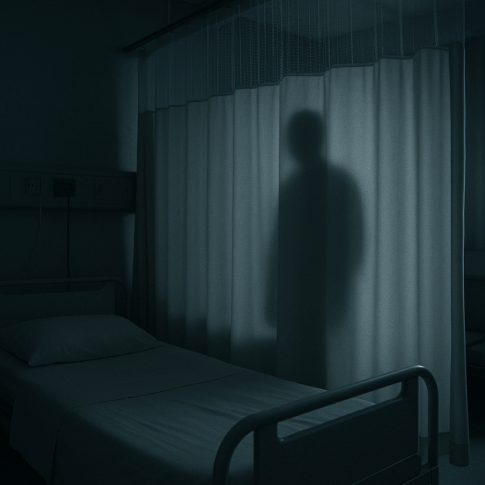

飛び起きて辺りを見回す。部屋には誰もいない。隣からの声かと窓を閉めようとした瞬間、視線の先、団地の三階のベランダに女が立っていた。長い髪で顔はよく見えない。ただ、こちらに向かって何かを口ずさんでいるのがわかる。

心臓が跳ね上がり、慌ててカーテンを閉めた。

翌朝、恐る恐る窓を開けて外を覗いたが、ベランダには洗濯物しかない。誰かのイタズラか、疲れて幻聴を聞いたのだろうと自分に言い聞かせ、会社へ向かった。

しかし夜になると、また同じ声が聞こえる。

「ミサキ、あけて……」

窓の外から、今度はさらに近い。布団の中で息を殺し、耳を塞ぐ。眠れぬまま朝を迎えると、目の下には濃い隈ができていた。

数日後、大家にそれとなく尋ねてみた。隣の団地に変わった住人はいないか、と。

大家は一瞬、言葉を濁した。

「……あそこの三階ね。去年、一人暮らしの若い女がね、ベランダから……」

言葉を濁したが、意味は察した。飛び降り自殺。

帰宅後、私は窓の鍵をしっかり閉め、二度と開けないと決めた。

だが深夜二時、声は戻ってきた。

「ミサキ……もう、はいれるよ」

閉めたはずの窓が、ゆっくりと音を立ててスライドしていく。鍵は確かにかけたはずなのに。冷たい風が部屋に流れ込み、カーテンがふわりと揺れる。その隙間から、白い手がするりと伸びてきた。

私は叫び声を上げて飛び退いた。

次の瞬間、窓の外に女の顔が現れた。髪に隠れていたはずの顔が、ぴたりとガラスに貼りつく。割れんばかりの笑み。血走った目。唇からは絶えず私の名前が漏れている。

「ミサキ、ミサキ、ミサキ――!」

窓を閉めようとしても、ガラス一枚を隔てて女がそこにいる。ガタガタと揺れ、割れそうだ。私はただ部屋の隅に逃げ、朝が来るのを待つしかなかった。

――朝になっても、窓の外には女の顔の跡が残っていた。まるで油のようにガラスに染みつき、拭いても取れない。

会社に行っても上の空で、同僚から「体調悪そうだよ」と声を掛けられた。眠れない夜が続き、食欲も落ちていく。

そして一週間後。

夜半、窓が突然大きく開いた。ガラスの擦れる音で目を覚ました私は、反射的に窓を見た。そこには、もう顔だけではなかった。女の上半身が部屋へ入り込んでいる。両腕が床を這い、こちらへじりじりと近づいてくる。

私は必死に玄関へ逃げようとした。だが女は信じられない速さで床を這い、足首を掴んだ。氷のように冷たい手。叫び声を上げた瞬間、世界が闇に沈んだ。

――気が付くと、私はベランダに立っていた。眼下には地面。高層から吹き上げる風が頬を撫でる。

背後から、あの女の囁き声。

「今度は、あなたの番だよ」

足が勝手に前へ進む。抗えない。視界が反転し、世界が遠ざかっていく。

最後に見えたのは、団地のベランダに干された洗濯物だった。その向こうで、女が満足げに笑っていた。

📝 無断転載禁止