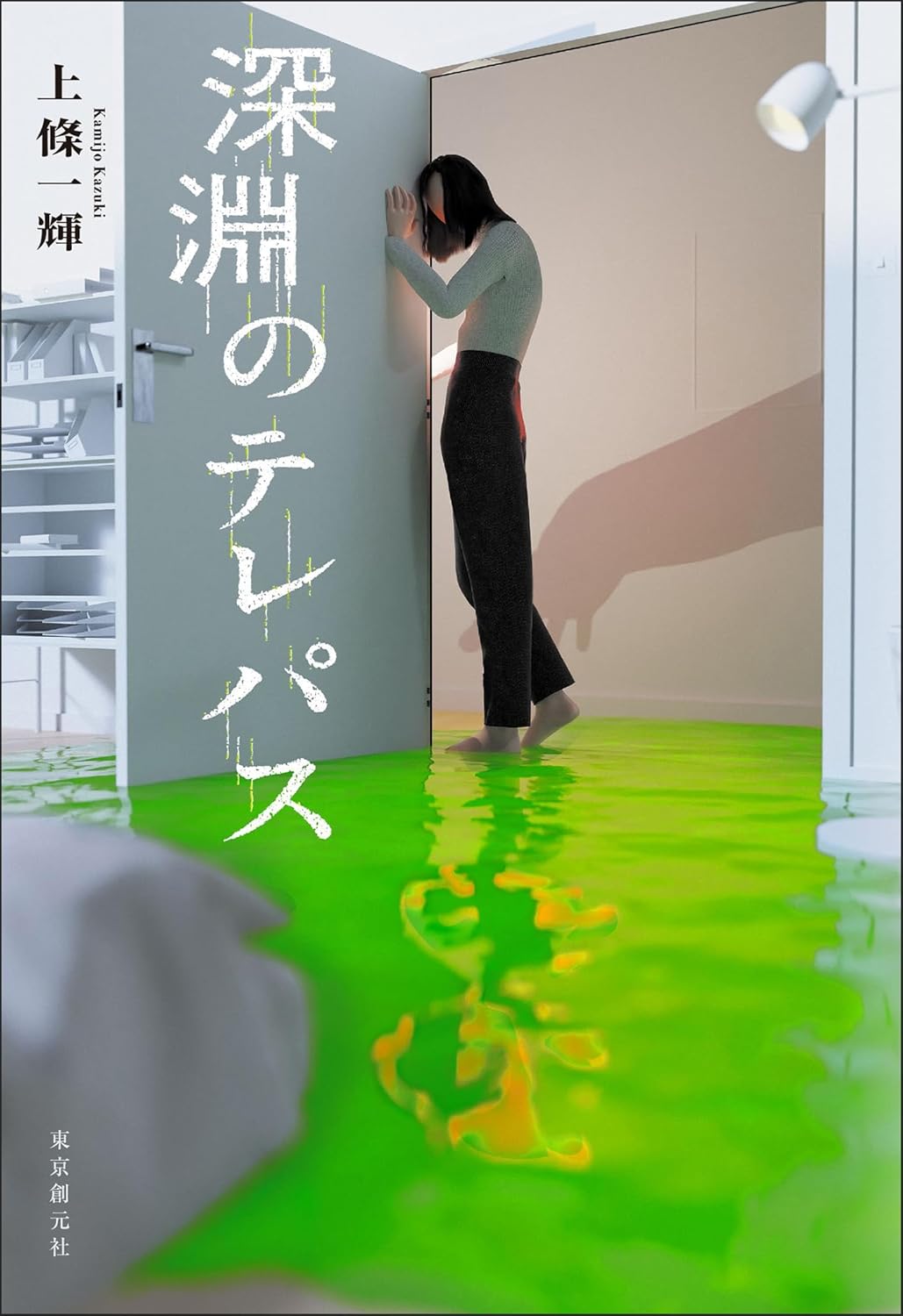

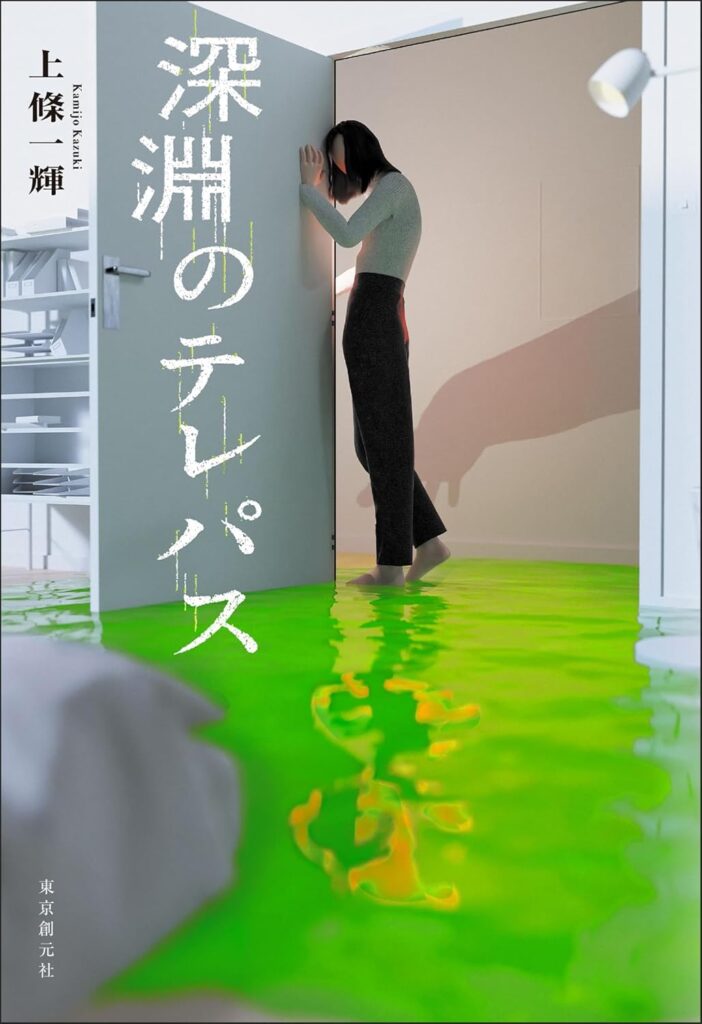

【書籍レビュー】『深淵のテレパス』――怪談が現実を侵食する、新世代ホラーの到達点

作品概要

上條一輝による長編ホラー小説『深淵のテレパス』は、「このホラーがすごい!2025年版」にて国内編第1位を獲得した注目作です。

舞台は大学のオカルト研究サークル。彼らが都市伝説を集める過程で体験した“怪談の共有”が、やがて現実に作用し始めるという構造を取っています。

インターネット時代における怪談の伝播力をテーマに据え、口伝からネット掲示板、動画配信へと広がる恐怖を物語に組み込んだことで高い評価を得ました。

あらすじ(ネタバレなし)

主人公は大学2年生の佐藤。軽い気持ちでオカルト研究サークルに参加した彼は、都市伝説を調査・発表する活動を続けていくうちに、不思議な“共通体験”に直面します。

それは、複数のメンバーが「同じ怪異」を異なる場所で見たという現象でした。

さらに調査を重ねると、“見た怪異を他人に語ることで、その人も同じ現象を体験する”という恐ろしい連鎖が浮かび上がります。

やがてサークル内では次々と不可解な事件が発生し、物語は一気に深淵へと沈んでいきます。

恐怖の仕掛け

『深淵のテレパス』の最大の特徴は、恐怖そのものが「コミュニケーション」によって増幅していく構造にあります。

誰かが“語った”瞬間に、恐怖は単なる噂から現実の現象へと変質し、聞いた者の心を侵食する。

まるでテレパシーのように恐怖が伝染する仕組みが、従来の怪談にはないリアルな恐怖を作り出しています。

- 口伝からネットへ:怪談が人から人へ広がる速度が、ネット時代では指数関数的に加速していく。

- 現象の再現性:誰かが体験した怪異が別の人にも“再現”されるという設定が、不気味なリアリティを与える。

- 共同体の崩壊:サークルという小さな共同体が、恐怖を媒介に崩れていく過程が生々しく描かれる。

読後感と意義

本作を読み終えると、読者は“語ること”そのものの怖さを実感するでしょう。

口にした瞬間、文章にした瞬間、動画にした瞬間――その行為自体が怪異を呼び寄せる可能性があるという感覚は、現代に生きる私たちにとって避けられないリアルです。

上條一輝は、このテーマを大学サークルという身近な舞台に置くことで、恐怖を極めて日常的に落とし込みました。

『深淵のテレパス』は、従来の幽霊譚や怪異譚に比べて格段に現代的で、“情報社会に潜むホラー”という新たな地平を切り拓いた一冊だと言えるでしょう。

「怪談を“語ること”自体が呪いになるなんて…読んだら誰かに話したくなるから、もうそれが怖いよね」

「SNSや動画で広まる怪談が“現実になる”なんて皮肉ね…。今このレビューを読んでるあなたも、すでに怪異の一部かもしれないわ」

© 2025 こわ!ブロ All Rights Reserved.